障害のある人たちが日々の暮らしのなかで紡ぐ表現を、どのように受け取り、社会と繋げていくのか──その問いに向き合い続けてきたのが、山梨県の「障害者芸術文化活動普及支援事業」を担う“YAN 山梨アール・ブリュットネットワークセンター”(以下YAN)だ。

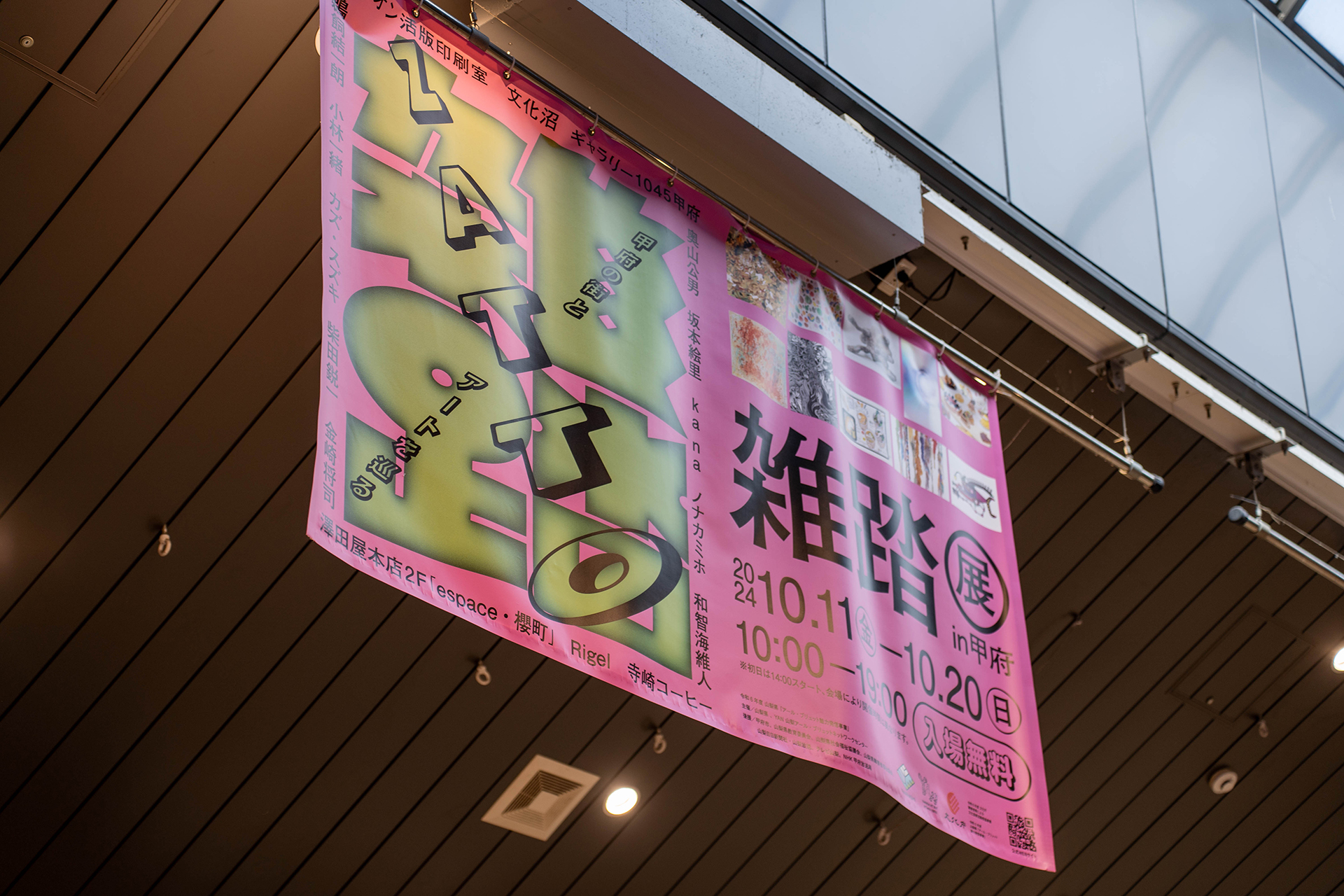

YANが、山梨・長野・静岡を拠点とするクリエイティブギルド“CLICK”とともに2024年に手がけた展覧会「雑踏」展は、支援の現場から未来への新しいつながりを築く挑戦として、芸術文化と福祉が街中で交わる場を創出した。今回は、その取り組みの背景とこれからの可能性を紐解く。

リスペクトを持って、一人ひとりの表現に向き合う

はじめに、YANとはどのような団体なのでしょうか? おふたりが関わるようになった経緯も教えてください。

瀧澤(YAN):YANは、山梨県内の障害のある方が芸術文化活動に取り組みやすい社会づくりを推進するための中間支援を行う団体です。

もともと自分は美術大学卒業後、大学の職員を経て家具や住宅修理の仕事をしてきました。その後、東京にある通所の福祉施設で支援員として働き、表現活動等を担当しました。この頃の経験が福祉の世界に興味を持つきっかけとなりました。そして子供の幼稚園入園を機に山梨県に引っ越し、かねてより希望していた入所施設の支援員として社会福祉法人八ヶ岳名水会で働き始めました。僕としてはもう、入所施設での支援の仕事がとても楽しくて、ずっと働いていたかったのですが、入職して2年経った頃、法人内に芸術支援の部署が立ち上がり、異動となりました。

新田(YAN):私も美術大学を卒業して、しばらく山梨県内の高校で美術教諭をしていたんですが、表現というものを評価することに葛藤を抱えていました。つたないけれど味わい深い作品と、教えたことをきちんと積み上げた作品と、個人的にはどちらにも魅力を感じ、採点することに難しさを覚えてしまって…。そんな時に、よく行く画材屋さんにYANが行っていた展覧会を紹介してもらいました。

展覧会で瀧澤さんと話した時に、なにか私の持っているスキルとか、経験が役に立たないだろうかと入職を決断しました。 福祉の現場にある表現と出会ったとき、作品として、人として尊敬を抱いて、一人ひとりの表現に向き合うことの重みと面白さに、どんどん引き込まれていきました。

昨年2024年の10月に開催した「雑踏」展とはどのような展覧会だったのか、企画の背景についてお聞かせください。

瀧澤(YAN):「雑踏」展は、障害のある方たちによる表現を展示する展覧会です。ただ、単なる作品発表というよりは、障害のある方の生活と日々の表現、そしてそのプロセスを、どのように社会と繋げていけるのかを考える機会にしたいという思いからスタートしました。

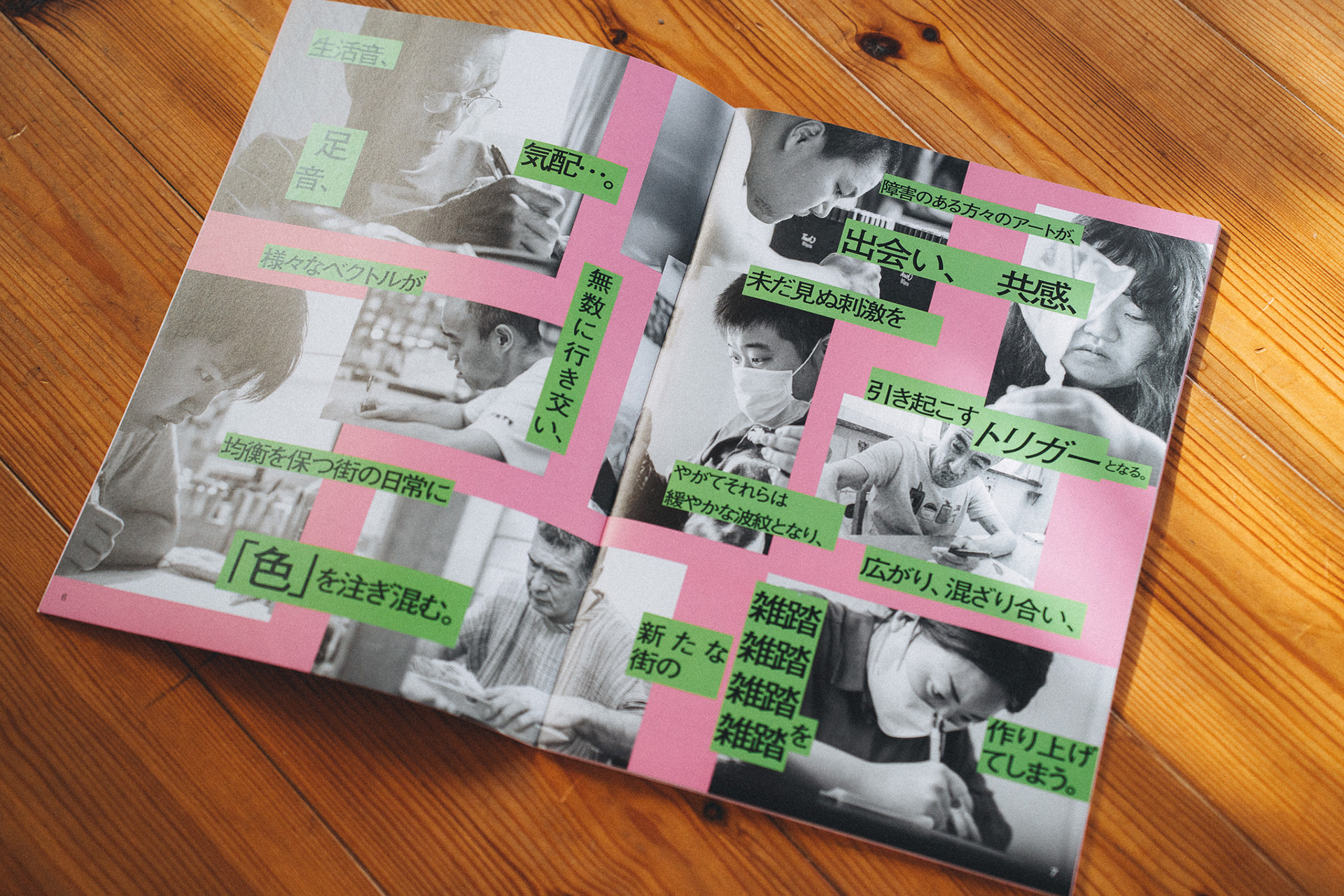

私たちYANが取り組む「障害者芸術文化活動普及支援事業」には、「相談支援」「人材の育成」「関係者のネットワークづくり」「発表機会の創出」「情報収集・発信」という大きな柱が5つあります。このうちの「発表機会の創出」と「情報収集・発信」が具体化したのが「雑踏」展でした。展覧会の名前にある“雑踏”は、都市の喧騒だけを意味するのではなく、生活そのもののざわめき──つまり、日常の中で見落とされがちな衝動や声に耳を澄ませるという意図を込めています。

展覧会のハイライト:https://www.youtube.com/watch?v=bs4XHTDXHG4

展覧会を通して見えてきたものや、届けたかったものは何でしょうか?

新田(YAN):最も伝えたかったのは、「表現は誰のものか」という問いかけです。障害のある方の表現の中にある主体性や、複雑な感情、環境との関係性をちゃんと見てほしいという願いがありました。たとえば、展示するにあたって「これは本人の意志で発表されるものか」「作品の著作権はどこにあるのか」といった問いも現場では避けて通れません。私たちは、ただ作品を展示するだけでなく、その背景にある生活や関係性を大事にしたかった。そこに福祉と文化をつなぐ意義があると感じています。

展覧会での協働と、表現を届けるための“翻訳”作業

展覧会の制作には、クリエイティブギルドCLICKが深く関わったと伺いました。活動のご紹介と、どのような協働だったのかについて教えてください。

篠(CLICK):CLICKは山梨・長野・静岡・東京にまたがって活動するフリーランスの集団です。私は15年ほど前から山梨県北杜市を拠点にデザイナーとして活動していたのですが、個人でやっていくことに行き詰まりを感じて、2023年ぐらいからお仕事でご一緒してきたクリエイターさんたちに声をかけCLICKを立ち上げました。職種はデザイナー、編集者、ライター、WEBクリエイター、映像制作者などさまざまで、場所や仕事の領域が重ならない分、多様な視点でプロジェクトに関わることができます。

八ヶ岳名水会さんとは個人的に2015年ごろからお仕事をさせていただいていて、2016年には法人ロゴマークを制作させていただきました。

「雑踏」展において、私たちは瀧澤さんや新田さんが普段YANの活動で感じている思いをいかに伝えるかという部分を担当しました。広報物の制作、コピーライティング、動画撮影、3Dウォーク制作など、全体像をかたちづくる仕事です。ただ、それは単なる装飾ではなく、表現に内在する力を損なわずに社会に届けるための“翻訳”のような作業だったと思います。

皆さんは元々山梨県内でフリーランスとして活動されていたと思いますが、チームとして関わる中で、変化した意識や発見があれば教えてください。

野呂瀬(CLICK):CLICKとして活動する前は、基本的にひとりで文章を書いて納品するという働き方でした。でも今回のように、複数の専門職と一緒に一つの展覧会をつくる中で、個人の力だけでは出会えなかった物語に触れることができた。それがとても新鮮でした。表現者の声を「代弁する」のではなく、「そのままの形でどう伝えるか」。これはライターとしても試されるプロジェクトでした。たとえば、支援者や家族の記憶をたどることでしか見えてこない表現の意味があったりする。そうした繊細な文脈を、どう受け取り、どう編集し、どう届けるのか。すごく密度の高い仕事でした。

新田(YAN):私たちも、これまでこの事業を少ない人数でやってきたから、専門家と仕事するって、こんなに心強いんだって思って。 パネルを作るのとか、キャプションを作るとか、自分たちの出来る範囲でやっていたところに映像やWEB、編集やデザインなどの力が加わって、素晴らしい作品たちをより多くの人に届けることができました。 CLICKの皆さんをはじめ、空間デザイナーさん、カメラマンさん、翻訳家さん…携わってくださったクリエイターの皆さんに心から感謝しています

表現を育む場所としての地域

「雑踏」展は甲府の街中6箇所を会場とされたそうですね。地域との関わりについても教えてください。

瀧澤(YAN):私たちが「雑踏」展を街中で開催したのは、障害のある方たちの表現を「特別なもの」として隔離するのではなく、「日常の中にあるもの」として位置づけたかったからです。展覧会が終わってからも、「この人の作品をまた見たい」とか「あのピンクの展覧会、今度は一緒に何かやってみたい」という声を地域の方からいただけたのは、とても大きな手応えでした。

新田(YAN):コンセプトに込めた思いがすべてという感じなのですが、障害のある方もない方も、大人も子供も高齢の方も、甲府っていう街自体がいろんな人が集まる場所だし、展覧会をすることで、そういう人たちが入り混じる。作品だけじゃなくて、障害のある方の存在も街の中の当たり前の要素であるっていうようなことに気がつくきっかけにこの展覧会をしたいという思いがありました。

福祉の表現活動の現場では、どういった課題があるのでしょうか?

瀧澤(YAN):YANが立ち上がった当初、県内では障害のある方々が福祉施設の余暇活動等で作る創作物を、ご本人の意思確認なく授産品のパッケージデザインや広報物の挿絵などに使用したり、また許可なく処分されるといった事例が多くありました。私たちはそうした課題に対し、法律の専門家である弁護士に連携いただき「相談支援」や「著作権を学ぶ研修会」に取り組んできました。創作された時点で著作権が発生することや、著作者の許可なく作品を使用してはいけないことなど、私たちも一緒に学びました。最近では、福祉施設の職員さんや企業の方から「著作権について教えてほしい」等の相談も増え、障害者の創作における権利について少しずつですが浸透してきたことを実感しています。これからも現場で起きているリアルな困りごとに即した支援を大切にしたいと思っています。

CLICKの皆さんは山梨・長野・静岡など地方を拠点に活動されていますが、その意義についてどのように感じていますか?

篠(CLICK):僕自身は、大学卒業後に就職はせず、農業に惹かれて山梨・北杜に滞在しました。もともとは農業研修が目的でしたが、翌年に東日本大震災が起き、都市生活の脆弱性と地方で暮らすことの可能性を実感し、この土地に留まることを決めました。そこから、独学でデザインを学び、地域での仕事を始めていきました。

これまでに、農業の課題をデザインの力でサポートするようなプロジェクトにも取り組んできましたし、地域の風土や生活の知恵が文化として形になる場面に数多く立ち会ってきました。都市にいると、文化というものが“業界”の中で消費されがちですが、地方ではもっと生活に近い。「誰が見ているかわからないけど、誰かが見てくれるかもしれない」みたいな感覚で、表現が息づいている。だからこそ、文化を“誰のものか”と問い直すには、地方のほうがふさわしい場だと感じています。

田中(CLICK):県内で活動している人は、地元が好きで、この土地のためになにかをしたいという思いの人が多い気がします。稼ぐぞみたいな思いとか、自分の夢を叶えるために仕事するのも大事だとは思うんですが、生活をしている身の回りで起きている人やことが好きで、それがあるから繋がっていくという豊かさがあると思います。

表現を「開いていく」こと

表現者や支援者、制作者たちの間には、どのような信頼関係が育まれていたのでしょうか?

新田(YAN):信頼関係の土台となるのは、“共に迷うこと”ができたかどうか、だと感じています。例えば、「この作品を展示していいのか」「この表現にはどんな意味があるのか」といった問いに、誰も即答できない。でも、その“わからなさ”を共有すること自体が、とても大切だったんです。答えを急がず、立ち止まり、考え続ける。そういう時間が現場には必要です。そして、そういう時間を一緒に過ごしてくれる人たちがいると、支援も表現も、より深い意味を持ちはじめる気がします。

野呂瀬(CLICK):たとえば、支援者の方の「この作品、初めて見たとき涙が出たんです」という言葉を聞いたとき、その“涙”にある想いの深さに圧倒されました。それは、長い時間をかけて一緒に過ごしてきた人だからこそ受け取れる何か。私たちはその物語の末端に触れただけだけど、そこに触れることができたのは、やはり“信頼”を預けてもらったからだと思います。

今後、障害のある方々の表現がより開かれたものとなるには、どのようなことが必要だと思いますか?

瀧澤(YAN):作家の多様な表現の在り方や、作家を支え続ける家族や支援者の存在を尊重し、支援センターの活動を通して社会に伝え続けていくことだと思います。関わることで見えてくる表現の魅力をどう社会と共有していくか、これからも考え続けていきたいです。

新田(YAN):私自身、YANの活動の中では表現者ではなく、「媒介者」であるという意識を大切にしています。障害のある方の表現を社会に届けるための盛り立て役に徹したい。ただそれには、アートだけでなく、福祉や家族の背景を理解しようとする姿勢が欠かせません。対等な関係は、想像と経験の積み重ねから生まれると感じています。

最後に、「雑踏」展を経た今、文化や表現の未来について感じていることを教えてください。

瀧澤(YAN):「雑踏」展は、地域に根ざして活動してきた私たちの、ひとつの集大成でもありました。でも、どんなに大きな企画であっても、土台にあるのは、日々相談に来てくださる方たちとの関係や、信頼を築く地道な営みです。ここに暮らしていることの重みを自分たちに問いながら、日常を丁寧に積み重ねていきたい。そんな関係性をベースに、今後も展覧会や研修会など、地域に還元できる形を模索していきたいと思っています。

新田(YAN):展覧会や研修会を企画するなかで、つい「かたち」にとらわれてしまうことがあります。けれど、「これは誰のため?何のため?」という問いに立ち返ることを忘れずにいたい。私たちは、表現する当事者の声を社会へとつなぐ「仲介者」です。その声に耳を澄ませながら、何ができるかを模索し、活動のあり方を育てていく。展覧会後に地域の方から「また見たい」と声をかけてもらえたこと。それがすべてだと思います。表現は、誰かの生き方や感情に触れたとき、文化として立ち上がるのだと実感しています。

篠(CLICK):文化とは、制度や専門性の外側に広がる、もっと柔らかで、個人的な記憶に根ざしたものかもしれません。今回のようなプロジェクトでは、正解のない問いに向き合い続ける難しさもありました。でも、その「ともに居続ける」という姿勢にこそ価値があったのだと思います。山梨には、熱意をもって活動している団体や人がほかにもたくさんいます。そうした人たちと力を合わせながら、この土地で、これからの文化の実践を続けていきたいと思います。

表現とは、生きることそのものだ。誰の目にもとまらなかった日常のざわめきをすくい上げ、社会と結び直す人たちがいる。「文化をつくる」のではなく、「文化とともにある」

福祉と表現の交差点に生まれたこの展覧会が拓く山梨の未来に、自然と期待が膨らむ。

瀧澤聰(たきざわ さとる)

YAN 山梨アール・ブリュットネットワークセンター センター長

1978年北海道生まれ。平成26年に社会福祉法人八ヶ岳名水会入職。平成28年に企画事業部に所属し、YAN山梨アール・ブリュットネットワークセンター事務局へ。平成31年よりYAN 山梨アール・ブリュットネットワークセンター センター長就任。入所施設で勤務した2年間、利用者さんと一緒に楽しんだアート活動の経験が、芸術文化の仕事をする上での大きな原動力となっている。

新田千枝(にった ちえ)

YAN 山梨アール・ブリュットネットワークセンター スタッフ

1982年広島県生まれ。美術大学を卒業し一般企業を退職後、山梨県に移住し教職(高校美術教員)に就く。なじみの画材屋さんでYANスタッフ募集の情報を得て、YANが主催する展覧会を鑑賞し感銘を受け転職を決意。平成29年に社会福祉法人八ヶ岳名水会に入職、YANスタッフに採用。3年間は法人のアトリエ運営を兼務し、現在はYANの専属となる。

篠鉄平(しの てっぺい)

デザイナー/CLICK代表

1984年神奈川県生まれ。多摩美術大学情報デザイン学科卒。在学中に農業に興味を持ち、卒業後、山梨県北杜市に移住し有機農家のもとで1年半の研修をする。農家を志すも、農業においてもブランディングやデザインの必要性を感じ、デザイナーとして独立。農業、福祉、観光、教育など業界を問わず「クライアントの抱える課題をデザインで解決すること」をミッションとして制作に取り組む。

高野一幸(たかの かずゆき)

WEBクリエイター/CLICKメンバー

芸術文化の仕事に携わりながら、ホームページ制作やアクセサリー制作、写真撮影、旅、美術館巡り、カフェでのひとときを楽しむなど、日々の暮らしを豊かにする活動も続けている。Web制作会社にてホームページ制作に関わる業務全般を経験し、2014年に「にじぐも」として独立。「良さを伝える」ための表現を探求し続けている。

野呂瀬亮 (のろせ りょう)

ライター/CLICKメンバー

山梨県南アルプス市出身。2021年11月、6年間勤めたフリーマガジン制作会社を退社し、ライターとして独立。直後はイベントのプレスリリースや開催レポートの執筆、その他企業のコンテンツマーケティングブログの執筆やSNS運用代行業務などを行う。現在は観光PR記事の取材執筆や、HPや紙媒体などの制作物に当てたライティング業務、またHPの立ち上げやブランディングにおける編集業務にも取り組んでいる。

田中佑樹(たなか ゆうき)

映像クリエイター/CLICKメンバー

山梨県出身の映像クリエイター。大学卒業後、観光業界に就職。旅で経験した感情や体験を動画で伝えることに魅力を感じ映像を始める。独学で映像制作技術を習得し2023年に独立。CM、企業プロモーションムービーやYoutubeコンテンツ制作、Weddingムービーなど幅広いジャンルの映像制作をしている。